Un tessuto di lino e le sue storie

Un tessuto di lino e le sue storie

I resoconti biblici riportano che il corpo di Gesù, dopo la crocifissione, sarebbe stato accuratamente avvolto in teli di lino, secondo l’usanza dell’epoca e la tradizione ebraica. Giuseppe d’Arimatea, membro del Sinedrio e rispettato consigliere, si sarebbe rivolto a Pilato con l’intenzione di offrire a Gesù una degna sepoltura:

“Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia; rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò.” (Mt 27:59-60)

“Essi presero allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, com’è usanza seppellire per i Giudei. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della Preparazione dei Giudei, poiché quel sepolcro era vicino.” (Gv 19:40-42)

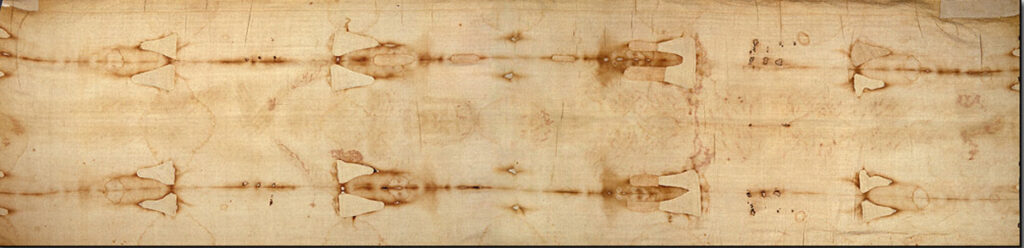

Secoli dopo, la cosiddetta “Sacra Sindone di Torino” – un panno di lino largo 1,10 m e lungo 4,36 m – conservato nella cattedrale della città italiana, iniziò ad attirare milioni di visitatori interessati a contemplare l’immagine di un corpo umano impressa sul tessuto. I segni visibili sarebbero compatibili con le ferite tipiche di qualcuno è stato flagellato e crocifisso. Studi forensi indicano che le lesioni visibili sono coerenti con le pratiche di crocifissione romane del I secolo. Un altro aspetto rilevante è la presenza di polline di piante tipiche della regione della Palestina, oltre al tipo di fibra di cotone utilizzato nella fabbricazione del tessuto, entrambi elementi comuni nella produzione tessile di quella regione del Medio Oriente.

Potrebbe essere questo lo stesso lenzuolo di lino che avvolse il corpo di Gesù? Come sarebbe arrivato fino alla Cattedrale di Torino? E cosa dicono gli studi sulla sua composizione e datazione?

Sono molte le domande che circondano la storia della Sacra Sindone. La ricerca di risposte ci conduce a dibattiti tra storici, teologi, archeologi, chimici, biologi e ricercatori di varie università nel mondo. Fin dalle prime analisi, sembra che un consenso definitivo sia ancora lontano.

Una delle ipotesi suggerisce che la Sindone sia stata portata nella città di Edessa (attualmente Urfa, in Turchia) da discepoli di Cristo in cerca di protezione dalle persecuzioni. Circa 500 anni dopo, sarebbe stata riscoperta, ben conservata, e nascosta in un muro della città. Nel 944 fu trasportata a Costantinopoli e, nel 1204, portata dai crociati dell’Europa occidentale. A partire dal 1346, la Sindone cominciò a essere associata al nome del conte Goffredo di Charny (*1). Secoli dopo, fu trasferita dalla chiesa collegiata di Lirey (180 km circa da Parigi) a Chambéry e, successivamente, nella Cattedrale di Torino come adempimento di un voto di San Carlo Borromeo.

In considerazione del crescente interesse della comunità scientifica, il tessuto è stato sottoposto a numerose analisi che hanno identificato l’assenza di tracce di colore o pigmenti organici. Una delle ipotesi più accreditate suggerisce che l’immagine, formata da sfumature monocromatiche, sarebbe stata prodotta da una disidratazione delle fibre del tessuto, provocata da un’irradiazione di calore o di luce intensa. Studi condotti nel 1973, analizzando diverse intensità luminose, hanno rivelato un aspetto tridimensionale dell’immagine.

Anno dopo anno, molte domande rimangono senza risposta. Sebbene le analisi di datazione al carbonio-14 (una tecnica archeologica usata per stimare l’età di oggetti contenenti carbonio) mostrino divergenze sulla data esatta, non si sa nemmeno con certezza quale tecnica abbia originato l’immagine. Nonostante i progressi della tecnologia, nessun esperimento scientifico è riuscito a riprodurre con precisione il processo che ha generato l’immagine della Sindone. L’assenza di pigmenti tradizionali mette in discussione l’ipotesi che sia stata dipinta (*2).

Nel 2022, ricercatori dell’Istituto di Cristallografia, in Italia (*3), hanno condotto nuove analisi di datazione del tessuto con l’uso di raggi X. I risultati suggeriscono che i materiali che compongono la Sindone di Torino siano compatibili con il periodo in cui avrebbe vissuto Gesù. Recentemente, immagini ricreate con l’intelligenza artificiale partendo dal volto impresso sulla Sindone, mostrano caratteristiche simili alle rappresentazioni tradizionali di Gesù nelle arti visive.

Alcuni vedono la Sindone come una prova materiale della resurrezione di Gesù. Altri analizzano quali fenomeni fisici potrebbero aver generato, in modo improvviso, una scarica di energia capace di imprimersi sul tessuto e resistere al tempo.

Anche se le ricerche non sono conclusive, la storia del tessuto di lino che, secondo la tradizione, avvolse il corpo di Gesù di Nazareth continua a essere un invito alla riflessione. I significati di rinnovamento e trasformazione associati alla Pasqua hanno segnato profondamente la storia della civiltà occidentale. Riflettere sul percorso della Sindone e sul suo simbolismo di “passaggio” è un’opportunità di riflessione non solo per la scienza, ma per tutti coloro che si interessano da millenni a questa storia e alla sua influenza.

Note

(*1) Espinosa, 2024, p. 12

(*2) Espinosa, 2024, p. 86

(*3) De Caro et al., 2022

Riferimenti:

ESPINOSA, Jaime. O Santo Sudário. São Paulo: Quadrante, 2024.

DE CARO, Liberato; SIBILLANO, Teresa; LASSANDRO, Rocco; GIANNINI, Cinzia; FANTI, Giulio. X-ray dating of a Turin Shroud’s linen sample. Heritage, v. 5, n. 2, p. 860–870, 2022. Disponibile su: https://doi.org/10.3390/heritage5020047.